같은 파일인데 모니터마다 색이 다르게 보이는 이유, 색공간·감마·범위·태깅까지 핵심만 정리합니다

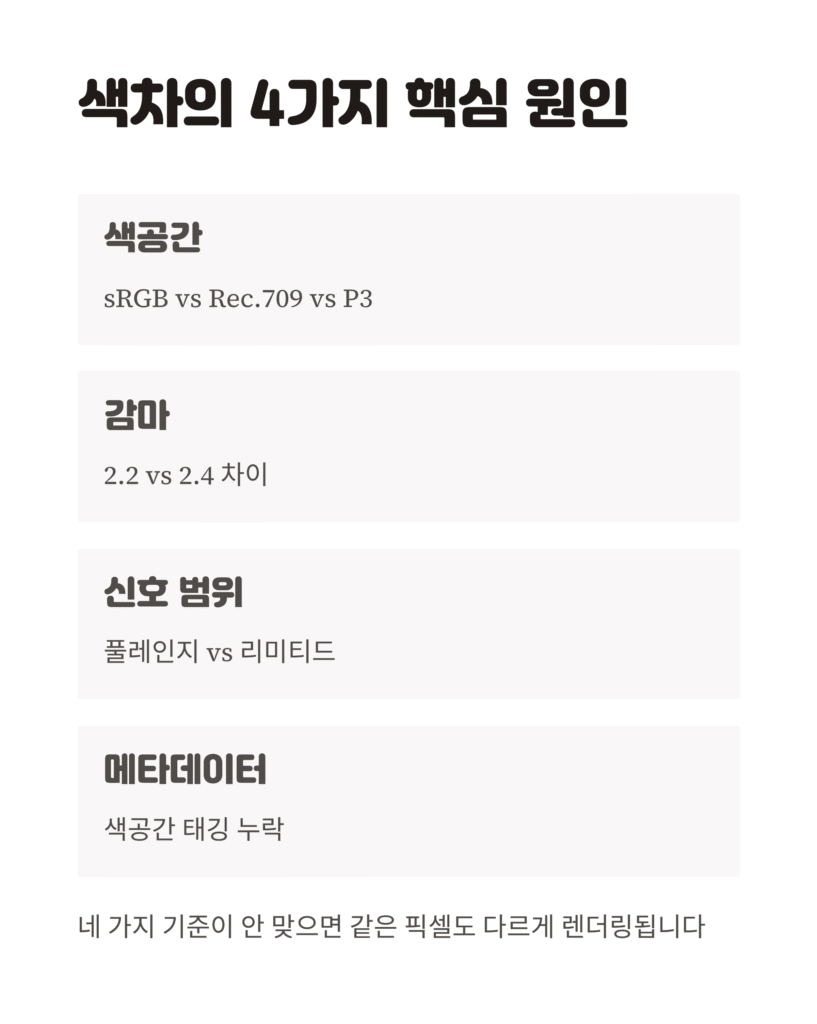

편집을 끝냈는데 미리보기와 플레이어, 업로드 후 화면까지 색이 제각각이라면 대부분 색 관리의 불일치가 원인입니다. 색공간과 감마, 영상 신호 범위, HDR 톤매핑, 메타데이터 태깅이 서로 다르면 같은 픽셀도 다르게 렌더링됩니다. 아래에서 왜 달라지는지, 무엇부터 맞춰야 하는지 순서대로 안내드립니다.

한 줄 결론, “색공간·감마·범위·태깅” 네 가지가 안 맞아서다

영상 작업에서 ‘색상은 시청자와의 시각적인 약속’입니다. 그러나 이 약속은 여러 단계에서 쉽게 깨질 수 있으며, 이는 최종 결과물의 품질에 치명적인 영향을 미칩니다. ‘편집기는 타임라인의 색공간(Color Space)과 감마(Gamma)를 가정’하고 작업이 진행되지만, ‘재생기는 각자의 디스플레이 프로파일(Display Profile)과 내부 규칙’에 따라 영상을 보여줍니다. 이 단계에서부터 미묘한 색상 차이가 발생할 수 있습니다.

문제는 여기서 끝나지 않습니다. ‘영상 신호가 풀 레인지(Full Range)가 아닌 리미티드 레인지(Limited Range)로 잘못 인코딩’되거나, 심지어 ‘파일 자체에 색상 태그(Color Tag) 정보가 누락’되는 경우, 각기 다른 소프트웨어와 하드웨어는 해당 영상을 ‘자신만의 방식으로 해석하여 임의로 색상을 재현’하게 됩니다. 이는 편집자가 의도했던 색감과는 완전히 다른 결과물로 나타날 수 있으며, 시청자는 콘텐츠의 시각적 메시지를 왜곡된 상태로 받아들이게 됩니다. 예를 들어, 어두운 부분이 너무 어둡게 뭉치거나 (블랙 크러시), 밝은 부분이 과도하게 날아가(화이트 클립) 디테일을 잃는 현상이 발생할 수 있습니다.

이러한 문제를 방지하고 ‘화면의 색상 안정성을 즉시 확보’하기 위해서는 ‘명확한 네 가지 색상 기준을 문장으로 확고히 잠그는 것’이 필수적입니다. 이 기준들은 촬영 단계에서부터 편집, 인코딩, 그리고 최종 송출에 이르기까지 모든 과정에서 일관되게 적용되어야 합니다. 비록 여기에서 구체적인 네 가지 기준이 명시되지는 않았지만, 일반적으로는 다음과 같은 핵심 요소들이 포함됩니다.

작업 색공간 (Working Color Space): 프로젝트 전체에 걸쳐 어떤 색공간(예: Rec.709, sRGB, P3 등)을 기준으로 작업할 것인지.

감마 커브 (Gamma Curve): 밝기 분포를 어떤 방식으로 처리할 것인지.

영상 레벨 (Video Level): 풀 레인지(0-255) 또는 리미티드 레인지(16-235) 중 무엇을 사용할 것인지.

최종 출력 포맷 및 색 태그 (Output Format & Color Tag): 인코딩 시 어떤 형식으로 색상 정보를 포함할 것인지.

이처럼 ‘명확한 기준으로 색상을 약속’하고 모든 관계자들이 이를 준수한다면, 영상 콘텐츠는 언제 어디서든 의도했던 대로 정확하게 재생되어 시청자에게 온전한 시각적 경험을 선사할 것입니다. 이는 콘텐츠의 신뢰도와 완성도를 한 단계 더 높이는 결정적인 요소입니다.

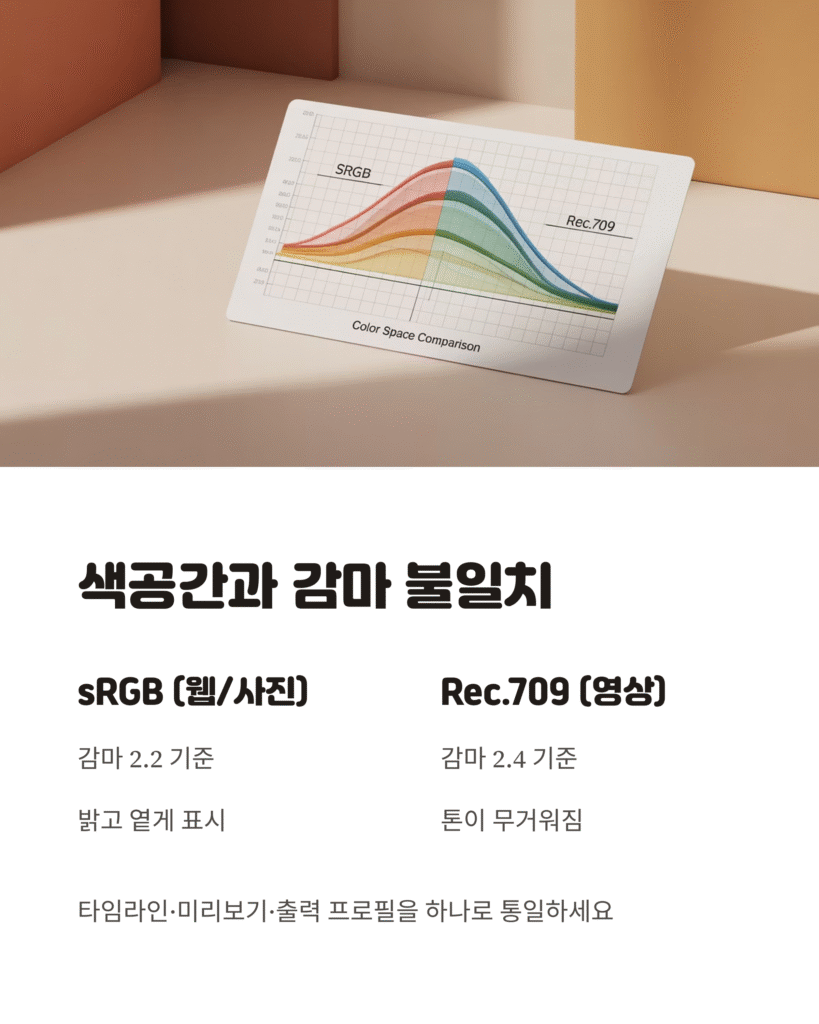

색공간과 감마, sRGB·Rec.709·P3의 관점이 다르다

시각 콘텐츠 제작에서 ‘색상은 작업자의 의도를 정확하게 전달하는 가장 중요한 요소’ 중 하나입니다. 그러나 ‘사진, 웹, 방송, 영상 등 다양한 매체마다 색상과 밝기를 정의하는 표준이 다르기 때문에’, 이 차이를 이해하고 관리하지 못하면 최종 결과물이 의도와 다르게 보일 수 있습니다.

일반적으로 ‘사진이나 웹 환경에서는 sRGB 색 공간과 감마 2.2’를 기준으로 삼는 경우가 많습니다. 이는 대부분의 컴퓨터 모니터와 웹 브라우저가 이 표준에 맞춰 색상을 표현하기 때문입니다. 반면, ‘방송 및 영상 분야의 표준 SDR(Standard Dynamic Range)은 Rec.709 색 공간과 감마 2.4’를 기준으로 사용하는 환경이 지배적입니다. 여기에 최근에는 더 넓은 색 영역을 표현할 수 있는 ‘광색역 디스플레이에서는 P3’와 같은 색 공간을 사용하여 더 풍부한 색감을 보여주기도 합니다.

문제는 이 ‘서로 다른 표준 간의 불일치’에서 발생합니다. 예를 들어, 편집자가 ‘Rec.709(감마 2.4)’를 기준으로 작업한 영상을 ‘sRGB(감마 2.2)에 맞춰 보정하는 운영체제(OS)나 재생기’에서 보면, 화면이 전체적으로 ‘밝고 옅게(pale)’ 느껴질 수 있습니다. 감마 2.4로 의도된 어두운 부분이 감마 2.2 환경에서 더 밝게 표현되기 때문입니다. 반대로 ‘sRGB 소스를 Rec.709 감마를 사용하는 디스플레이’에서 보게 되면, 색조가 ‘더 무겁고(heavy tone) 진하게’ 느껴질 수 있습니다. 이는 작업자와 시청자 모두에게 의도치 않은 시각적 경험을 제공하며, 콘텐츠의 품질을 저해하는 요인이 됩니다.

이러한 혼란을 방지하고 ‘정확하고 일관된 색상 재현’을 위해서는 ‘작업의 기준을 명확하게 하나로 정하는 것’이 가장 중요합니다. 그리고 그 ‘기준에 맞춰 편집 타임라인의 설정, 미리보기 환경, 그리고 최종 출력(export) 프로필까지 모든 과정을 통일’해야 합니다. 이렇게 ‘색상 워크플로우를 표준화’하면, 영상은 어떤 환경에서든 의도했던 대로 정확하게 표현되어 시청자에게 신뢰할 수 있는 시각적 경험을 제공할 것입니다.

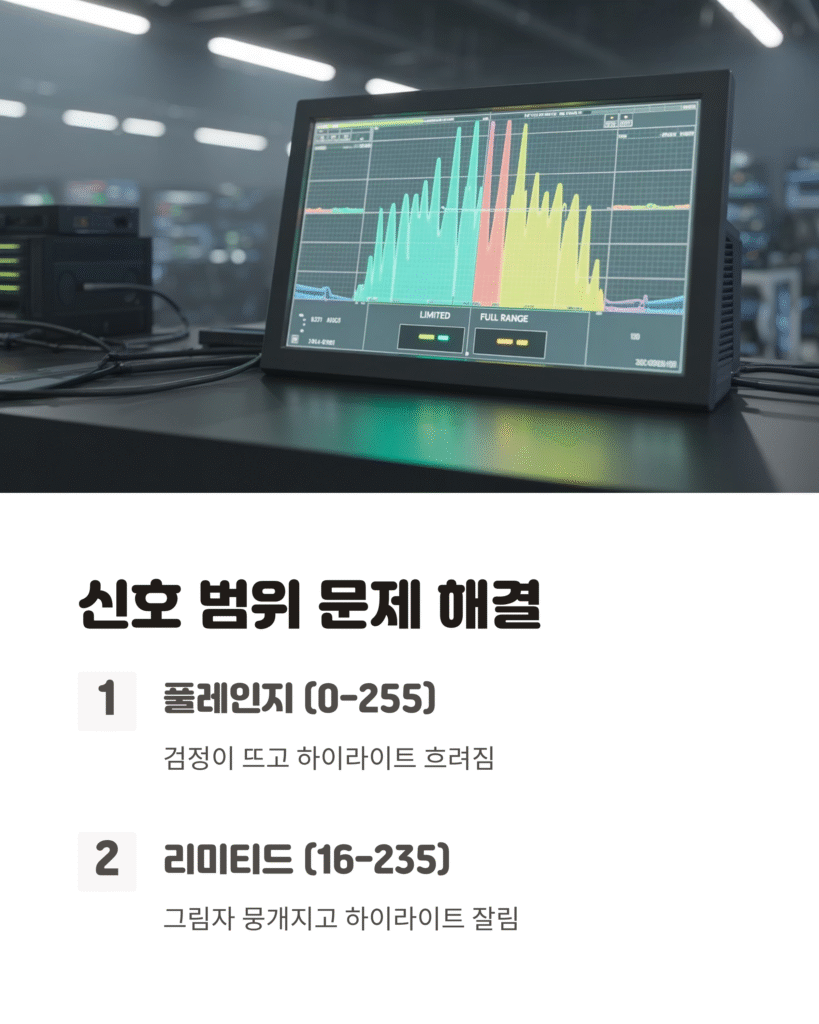

범위 문제, 풀레인지 0–255와 리미티드 16–235의 엇갈림

영상 인코딩 및 재생 과정에서 ‘색상 범위(Color Range)’에 대한 이해는 최종 결과물의 시각적 톤을 결정하는 핵심 요소입니다. 방송이나 비디오 장비에서는 역사적으로 ‘검은색을 16, 흰색을 235로 정의하는 리미티드 범위(Limited Range, 16-235)’를 사용하는 것이 관례입니다 . 이는 아날로그 비디오 신호를 디지털화하는 과정에서 블랙 이하와 화이트 이상에 추가적인 전압 범위를 할당하기 위한 유산입니다 . 반면, PC나 사진에서는 ‘검은색을 0, 흰색을 255로 정의하는 풀 레인지(Full Range, 0-255)’를 주로 사용합니다 .

문제는 이 ‘두 가지 다른 범위에 대한 재생기(Player)의 오해석’에서 발생합니다. 만약 영상이 ‘리미티드 범위(16-235)로 인코딩되었는데 재생기가 이를 풀 레인지(0-255)로 해석’하게 되면, 의도된 가장 어두운 검정(16)이 회색빛으로 ‘들뜨게’ 되고, 가장 밝은 흰색(235)은 더 밝아져 디테일을 잃고 ‘흐려지는’ 현상이 발생합니다. 마치 화면에 뿌연 안개가 낀 것처럼 보일 수 있습니다.

반대의 경우도 치명적입니다. 영상이 ‘풀 레인지(0-255)로 인코딩되었는데 재생기가 이를 리미티드 범위(16-235)로 잘못 해석’하게 되면, 의도된 모든 색상 범위가 좁은 16-235 사이로 강제로 압축됩니다. 이로 인해 검은색 디테일이 사라지고 ‘그림자가 뭉개지며(블랙 크러시)’, 흰색은 235 이상이 모두 순백으로 ‘클립(Clipping)되어’ 하이라이트 디테일을 상실하게 됩니다. 이는 대비가 과도하게 강해져 부자연스럽게 보이는 결과를 초래합니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해서는 작업 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 것이 중요합니다. 편집 단계에서는 ‘비디오 스코프(Video Scopes, 예: 웨이브폼 모니터)’ 를 활용하여 ‘검정(블랙)과 흰색(화이트)의 위치가 의도한 범위(16 또는 0)에 정확히 있는지 확인’해야 합니다 . 그리고 ‘출력(export) 시에는 영상의 “신호 범위(Signal Range)”를 반드시 명시(color tag 포함)하여’ 인코딩합니다. 재생기에서도 ‘범위 자동 감지(Automatic Detection)’ 기능이 오동작할 경우, 반드시 ‘수동으로 올바른 범위(리미티드 또는 풀 레인지)를 맞춰주어야’ 비로소 편집자가 의도한 ‘정확한 톤과 색감’이 화면에 재현될 것입니다. 이 과정은 콘텐츠의 시각적 완성도를 결정짓는 매우 중요한 단계입니다.

HDR 톤매핑과 운영체제, SDR로 볼 때 생기는 왜곡

영상 작업에서 ‘HDR 디스플레이나 운영체제(OS)의 HDR 모드가 활성화된 상태에서 SDR 영상을 재생’할 경우, 예상치 못한 색상 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이는 시스템이 SDR 신호를 HDR 디스플레이에 맞춰 ‘톤 매핑(Tone Mapping)’하는 과정에서 ‘밝기와 채도가 흔들려’ 의도했던 것과 전혀 다른 결과물로 보이는 현상 때문입니다.

이러한 문제를 피하기 위해서는 먼저 ‘영상의 재생 환경이 SDR인지 HDR인지’를 명확하게 구분해야 합니다. 만약 ‘HDR 프로젝트가 아니라면, OS와 모니터에 설정된 HDR 스위치를 반드시 끈 상태에서 색을 맞추는 것이’ 매우 중요합니다.

또한, 일부 장치에 탑재된 ‘자동으로 “생동감 강화”와 같은 후처리 기능’들은 SDR 기준에서는 ‘심각한 색상 왜곡’을 초래할 수 있습니다. 이는 사용자의 눈을 잠시 즐겁게 할 수 있지만, 콘텐츠 제작자가 의도한 정확한 색상을 재현하는 데 방해가 됩니다.

결론적으로, ‘색상을 비교하고 교정하는 작업은 어떠한 추가적인 자동 가공도 최소화된 상태에서만 유효’하다는 원칙을 항상 기억해야 합니다. 이러한 기준을 지킬 때 의도하신 그대로의 색감과 톤을 시청자에게 전달할 수 있을 것입니다.

태그와 메타데이터, “이 파일은 무엇으로 봐야 해요”를 알려주기

영상 파일의 ‘컨테이너(Container)’ 안에는 ‘해당 영상이 어떤 색공간과 감마를 사용하는지 알려주는 ‘힌트’가 태그’로 포함됩니다. 이 태그는 영상 재생기가 색상을 정확하게 해석하고 표현하기 위한 필수적인 ‘색의 설명서’와 같습니다.

만약 이 ‘태그가 누락되거나 잘못된 정보를 담고 있다면’, 재생기는 해당 영상의 색상 정보를 ‘추측하여 표시’하게 됩니다. 이는 의도했던 색감과 전혀 다른 결과로 이어질 수 있습니다.

특히 ‘SDR(Standard Dynamic Range) 파일’의 경우, ‘Rec.709 색공간임을 명확히 태깅’하는 것이 중요합니다. 또한, 일부 재생 환경에서는 ‘감마 힌트를 별도로 요구’하는 경우가 있으므로, 이 부분도 함께 고려해야 합니다.

따라서 영상을 ‘출력(Export)할 때는 색공간과 감마 태그를 정확하게 포함’시키는 것이 필수적입니다. 그리고 최종적으로 ‘테스트 파일을 다양한 플레이어에서 교차 확인’하여 ‘재생기별 해석 차이가 없는지’ 점검해야 합니다. 이처럼 ‘정확한 태깅’은 영상이 언제 어디서든 의도했던 색감 그대로 표현되도록 하는 가장 중요한 약속입니다.

미리보기 환경 통일, 디스플레이 프로파일과 색 관리 옵션

같은 기준을 보고 싶다면 모니터부터 정리해야 합니다. 우선 디스플레이 프로파일을 신뢰 가능한 값으로 맞추고, OS의 색 관리가 적극 개입하는 기능은 끄거나 영상 전용 모드로 고정합니다. 편집기 미리보기 역시 색 관리 옵션을 켜서 디스플레이 프로파일을 인지하게 하세요. 하나의 기준 모니터를 정하고 그 화면을 기준으로 삼으면, 다른 장치에서 발생하는 차이를 “상대적 차이”로 판단할 수 있습니다.

렌더 파이프라인 점검, LUT·테크니컬 변환·타임라인 프로필

로그나 플랫 소스는 테크니컬 변환으로 표준 SDR 톤(Rec.709)으로 내린 다음, 크리에이티브 룩을 얇게 얹는 순서가 안전합니다. LUT를 먼저 얹고 노출을 뒤에서 맞추면 하이라이트가 쉽게 날아가고, 장면마다 색이 튀기 시작합니다. 타임라인 색공간과 출력 색공간, 그리고 미리보기 프로필이 같은 말을 하도록 맞춘 뒤 작업하세요. 순서가 품질입니다.

자주 겪는 증상과 원인·해결, 현장형 요약표

| 증상 | 추정 원인 | 빠른 해결 | 발생 위치 |

|---|---|---|---|

| 편집기와 플레이어의 밝기 차 | 감마 2.4 vs 2.2 불일치 | 타임라인·미리보기·출력 감마 통일 | 타임라인·OS |

| 검정이 회색처럼 뜸 | 리미티드 신호를 풀레인지로 표시 | 재생기 범위 설정 확인·수동 지정 | 재생기 |

| 하이라이트가 날아감 | 풀레인지를 리미티드로 표시 | 출력 시 범위 명시·스코프 재확인 | 인코딩·재생 |

| 색이 과포화로 보임 | P3 디스플레이에서 sRGB 콘텐츠 무보정 표시 | 디스플레이 변환 적용·sRGB 기준 비교 | 모니터·OS |

표의 목적은 현장에서 자주 마주치는 색차를 원인과 해결로 빠르게 연결해, 불필요한 재인코딩 없이 문제를 잡도록 돕는 것입니다.

30초 QC 루틴, 색차를 줄이는 마지막 점검

영상 콘텐츠의 시각적 완성도를 결정짓는 마지막 관문은 바로 ‘정교한 색상 검수’입니다. 이 단계에서 조금이라도 소홀하면, 아무리 잘 만든 영상이라도 의도와 다르게 보일 수 있습니다.

- 스코프 및 기준 모니터를 통한 초기 검수: 완성 직전에는 먼저 ‘비디오 스코프(Video Scope)’를 활용하여 ‘검은색과 흰색이 뭉개지거나(클리핑) 날아가지 않는지’를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 이는 영상의 다이내믹 레인지(Dynamic Range)가 올바르게 표현되는지 확인하는 중요한 과정입니다. 이어서 ‘색 보정된 영상이 기준 모니터에서 SDR(Standard Dynamic Range) 모드로 설정된 상태에서 표준 그레이 스텝(Gray Step)이 자연스럽게 보이는지’ 육안으로 검토하세요. 회색 톤이 너무 밝거나 어둡게 치우치지 않고 균형 잡힌 상태여야 합니다.

- 다중 재생기를 통한 교차 확인: 가장 중요한 점검 중 하나는 ‘동일한 최종 결과물 파일을 두 가지 이상의 다른 재생기나 장치에서 열어 교차 확인’하는 것입니다. 이 과정을 통해 ‘각 재생기가 영상의 감마, 신호 범위(Range)를 올바르게 인식하고 있는지, 그리고 색상 태그(Color Tagging) 정보가 제대로 전달되고 있는지’를 점검해야 합니다. 예를 들어, 한 재생기에서는 영상이 어둡게 보이고 다른 재생기에서는 밝게 보인다면, 이는 표준 인식에 문제가 있음을 의미합니다.

- 문제 발생 시 해결 우선순위: 만약 검수 과정에서 ‘화면의 색상이나 톤에 문제가 발견’되었다면, 즉각적으로 ‘세밀한 효과 값을 조정하기보다는’ 다음 ‘네 가지 핵심 기준을 먼저 문장으로 점검하고 재설정’해야 합니다.

색공간(Color Space): 프로젝트 전체에 걸쳐 사용된 색공간이 일관되는가? (예: sRGB, Rec.709)

감마(Gamma): 편집 타임라인과 출력 설정의 감마 값이 일치하는가? (예: 감마 2.2, 감마 2.4)

신호 범위(Signal Range): 리미티드(16-235)와 풀 레인지(0-255)가 정확하게 적용되고 인식되는가?

색상 태깅(Color Tagging): 최종 파일에 색상 정보가 제대로 명시되어 인코딩되었는가?

이러한 근본적인 ‘색상 관련 약속’을 제대로 맞추면, 대부분의 색상 왜곡 문제는 해결됩니다. ‘색상은 주관적인 감이 아니라 모든 시청각 장치와 표준 간의 명확한 약속’이기 때문입니다. 이 약속을 정확히 지킨다면, 콘텐츠는 어떤 환경에서든 ‘의도했던 그대로의 고정된 결과’를 보여주며 최고의 시각적 품질을 유지할 것입니다.

다른 글

윈디 날씨, Windy.com, 기상 정보, 바람, 파도 및 태풍 예보, Windyty, 지표면에서 13.5km/FL450까지

kbs 온에어, kbs온에어 방송보기, kbs온에어 편성표, KBS+, 40개의 KBS 실시간 채널